“躱进小楼成一统”——忆文革中的读书生活

马成三(东语系日语专业1964级)

《风雨未名湖》,顾名思义,写的自然应该是“老五届”在燕园经历的“风风雨雨”。

文革,是我们这一代人在燕园经历过的最大的“风雨”。

因为身处位置不同,人们经历过的“风雨”也会大有不同。

有人经历过“狂风暴雨”,也有人经历过“凄风苦雨”(从全国范围看,还可能是“腥风血雨”)。但几乎可以断言,当时的北大学子恐怕无人能够乐享宜人的“清风细雨”。

即使是“狂风暴雨”,也会有“聚雨初歇”,那时人们的所作所为也大不相同。

特殊年代,百人百态,一亿人可能有一亿个文革。

北大是“第一张马克思主义大字报”的诞生地,可以说是文革的发源地。当时本人作为东语系日语专业64级的学生,自然经历过发生在那里的种种风雨。

那时典型的情景为“大字报”、“大批判”、“批斗会”、“红海洋”、 “大串联”、“忠字舞”; 典型的表情则有“呼口号”、“挥拳头”、 “义愤填膺”、“声嘶力竭”、 “声泪俱下” ……。

本人看过并且写过“大字报”,见识过“大批判”,参加过“批斗会”和“大串联”,充当过天安门广场“红海洋”中的一滴水。由于实在缺乏文艺细胞而无缘“忠字舞”,各种典型的表情也距本人较远。

64级在校时间达五年半(1966年9月至1970年3月),真正上课时间则不满两年,大部分时间“停课闹革命”了。

漫长的停课期间,被许多“老五届”视为“蹉跎岁月”。对于本人来说,那几年却是人生中读书最多、最疯狂的时期。

走上工作岗位,特别是进入外贸部国际贸易研究所(1973年初)以后,数十年来没有离开研究工作,看书看资料成为“日课”。但那时的看书,经常带有强烈的功利性,即为了写书(写文章)而看书。与其说是看书,不如说是“翻书”或“查书”。

2016年3月底,本人从日本的大学彻底退休,终于得以凭兴趣读起闲书——多年前朋友推荐的陈忠实的长篇小说《白鹿原》,只是数十年前读书时的那种如饥似渴和感动,已经一去不返了。

从“半狂热”到“半逍遥”

文革是个狂热的年代,本人虽然没达到“狂”的地步,但也着实“热”过一阵子—-这种判断,只是相对而言,与本人过去的基础相比,至少应该属于“半狂”。

——登过辩论台。大约在1966年6月底前后,38楼前曾经有学生自发的辩论会,辩论的焦点是如何看待“六・一八”事件。有人赞之为革命行动,有人斥之为反革命事件。

本人曾经目睹6月18日发生在38楼前的暴力批斗事件:一个个“牛鬼蛇神”被揪上“斗鬼台”,台上一阵武功,下面一片口号。有人把厕所里的铁纸篓不分青红皂白地套在“牛鬼蛇神”头上,被铁丝划破的脸滴血点点……。

本人开始在人群中听人辩论,听着听着忍不住登上辩论台,平生第一次发表演讲:“六・一八”不能算革命行动,因为它明显违背党中央毛主席“要文斗,不要武斗”的指示。本人的发言好像赢得不少掌声。

——写过质疑聂元梓“无私才能无畏”的大字报。1966年八九月份聂元梓发表一篇题为“无私才能无畏”文章,本人又忍不住了,写了一张题目为“聂元梓果真无私吗?”的大字报,独自起草、独自抄写、独自张贴。当时校大字报编辑组还找上门要底稿,本人竟然交出去了(可能由于形势的变化,没有刊登出来)。

——在广州串联时起草并散发过题为“紧急呼吁”的传单。时间在1966年夏天,看到当地红卫兵街头“焚书”的情景,本人起草一份传单,同去的部分同学签名,紧急呼吁不要当街烧书,要把搜来的书集中保管;清点后即使确认属反动书籍也不要烧,而要送到造纸厂作造纸原料。

这种“热”大约持续了半年,1967年2月本人从串联地—沈阳返回北大后不久,就进入了“逍遥”或者“半逍遥”状态。

起因主要有两个:一是对于运动越来越感到迷惑不解;二是得知本人被整了黑材料,其中后者尤为重要。被整黑材料一事,是日语专业的一个后辈悄悄告诉我的。他在工作组撤离后曾参加烧毁黑材料,其中有一份是关于我的“反动言论”。

有“反动言论”,可是非同小可,若在1957年就是右派。在那个“阶级斗争天天讲”的年代,右派是专政对象,其下场是人人皆知的。

听到后辈的话,本人不能不冥思苦想一番:何时何地说了什么“反动言论”?

文革发生前夕,班级的政治学习明显增加,颇有“山雨欲来风满楼”之势。有一次是学习林彪的以“顶峰论”闻名的重要讲话,本人因为不久前看过艾思奇编的《辩证唯物主义与历史唯物主义》,发言中谈到相对真理与绝对真理的关系,说过“无数个相对真理组成绝对真理的长河,毛主席说马克思主义没有结束真理,我们同样可以说毛泽东思想也没有结束真理”云云。

此言一出,教室大哗。虽然有同学为本人辩护,更多的当然是批判,最后本人甩门而去。本人猜测,可能祸起于那次政治学习会上的发言。

回忆起来,本人在高中时代就有过因为讲话险些挨整的经历。高二的期末鉴定曾经有一条为“要正确对待三面红旗”——其实是“不能正确对待三面红旗”的委婉说法。因为鉴定事关高考,本人立刻找到班主任老师问缘由,老师答曰:“有同学反映,你在下乡劳动参加水田拔草时说过,‘人民公社化以前田里没有草,公社化后才长草’”。

我解释说:“以前我没见过水田,更不知道水田里是否有草。下乡劳动时,我见水田里草多遂问社员‘水田草为什么那么多?’社员说‘公社化以前水田里没有草’,我想再问,社员走开了。”值得庆幸的是,老师很开明,从鉴定中把有关“三面红旗”的部分去掉了。

吾辈生亦晚矣,反右时还在念小学五年级。上了初中才见到真的“右派分子”——一个风度儒雅的语文老师。这位老师讲课水平高,深受学生欢迎,只是表情略显抑郁,不苟言笑。后来听说,他在1957年的运动中说过“学生吃不饱”,被划为“中右”。

进了北大,从图书馆借过北大右派言论集,看后不但弄不明白那些言论究竟“反动”在哪里,反而觉得许多话讲得有道理。

有心理学家把人的需要分为从低到高的五个层次,其中“安全上的需要”被列为仅次于“生理上的需要”的基本需要。听了后辈传递的消息,本人感到震惊与可怕,同时开始思考“安全问题”。

文革时期有个常用语叫“只许老老实实,不许乱说乱动”,反其意而用之就是“谨言慎行”,也当符合古人“既明且哲,以保其身”的真谛。

鲁迅与陶渊明还有具体设计——前者为“躱进小楼成一统,管它春夏与秋冬”;后者为“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏”。

“小楼”与“庐”何处寻?读书是也。

“书中自有黄金屋”虽不可期,但是从书中寻找暂时告别喧嚣的 “小楼”与“庐”还是可行的。

读什么书?哲学书、日语书、历史书等,自己感兴趣又可以找到的书。

马列主义哲学书,可以公开看;有关日语的书,可以偷着看(后来有了日文版《毛主席语录》等,日文书也可以公开看了)。

両派武斗期间,本人到外校避难,几乎都是以看书度日。一个高中同学所在的国际关系学院是最理想的避难地,属于特殊部门,不允许打派仗,更没有武斗;图书馆开放,可以借到内部发行的书;宽敞的教室,任你一人独占。

思想是“最高的享乐”

本人过去只爱看文学书,高中时代虽然曾醉心于泰戈尔的《飞鸟集》等哲理诗(因为泰戈尔,入学后填写专业志愿时还报了印地语,后来才知道,泰戈尔的诗是用孟加拉语和英语写的),但也没有超越文学的范围。自从在大学二年级看了艾思奇编的《辩证唯物主义与历史唯物主义》,一下子对哲学着了迷,而且一发不可收拾。哲学的抽象思维,可以让思想的翅膀超越时空的限制自由地翱翔。

文革期间,马列主义的口号喊得震天响,更激起了自己对马克思主义哲学以及一般哲学的兴趣。狄慈根说过:“为了沿着正确的道路前进,而不为任何哲学和宗教的谬论所迷惑,就必须研究错误道路中的错误道路,即研究哲学”。

马克思主义博大精深,源于马克思是一个伟大的思想家。马克思的女婿拉法格在《忆马克思》中说,“思想是他最高的享乐”,“他的头脑就像停在军港里升火待发的一艘军舰,准备一接到通知就开向任何思想的海洋”。 马克思甚至引用黑格尔的话断定“即使一种罪恶的思想,也比神明的奇迹更伟大更崇高”。

文革停课期间,本人读过几十本哲学书,写了不少读书笔记,重点当然是马克思主义哲学,其中恩格斯的《费尔巴哈论》和《反杜林论》,反复读了数遍。普列汉诺夫为俄译本所写的序言和注释也极为精彩,读起来感到酣畅淋漓。毕业后在锦州实验中学教书期间,校领导还曾让本人辅导全校教师学习《费尔巴哈论》。

当时还读了不少哲学书,包括苏联科学院哲学研究所编的《马克思主义哲学原理》(上下册)、苏联编辑出版的《哲学史》(计4册)以及杨荣国的《中国古代思想史》等。不少书读得很艰难,黑格尔的《小逻辑》等多次中断,最终也未能卒读。

《政治经济学》是大学二年级的公共课,授课老师来自经济系。她在讲到资本主义社会的“绝对贫穷”时,有学生提问说在新闻片(当时在放映革命电影之前有时作为“加片”放映10分钟左右的新闻片,这是我们唯一能够看到的有关资本主义国家的镜头)里看到参加罢工游行的西方国家工人,个个穿着整齐,有人还是西服革履,看不出贫穷。老师竟然解释说“那些衣服都是纸做的,一个星期就坏”。

文革中看到毛主席的《“政治经济学教科书”读书笔记》,才知道苏联编的《政治经济学教科书》最有权威。这本《教科书》是作为毛主席的《读书笔记》的参考资料来读的,读后觉得有缺憾——没有专门论述社会主义的部分。后来找到了越共编写的《社会主义政治经济学》(中译本),如获至宝。

上述书籍大部分是自己花钱买的,当时经济非常拮据,为买一本书经常反复掂量。《马克思恩格斯选集》四卷本只有精装,合计6.4元(每本1.6元),经过激烈的“思想斗争”才下决心买下。有的书是在外地买的,《马克思恩格斯选集》购于北京郊区的延庆县,《马克思恩格斯列宁斯大林思想方法论》则是1967年元月在沈阳买的。

读书本来应该是一件愉快的事情。法国哲学家阿兰称书籍是“幸福时期的欢乐,痛苦时期的慰藉”, 罗曼·罗兰甚至断言“和书籍生活在一起,永远不会叹气”。

但是,在那个黑白颠倒、指鹿为马的特殊年代,读书、特别是读马克思主义原著,有时不但不能获得“欢乐”和“慰藉”,反而会让人“叹气”,甚至感到窒息。古人曾有 “仓颉夜哭良有以,受患只从读书始”之叹,文革时期何尝不是如此呢?

恩格斯的《在马克思墓前的讲话》如此概括马克思主义的真谛:“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成为基础;人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的。因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反”。

当时中国的现实却是:一方面高喊马克思主义的口号,另方面无限夸大意识形态的作用,把“政治挂帅”、“思想第一”推到极点。

“掌握一门外语等于打开一扇观察世界的窗户”

本人报考北大,第一志愿报的是中文系。念初中时,北大中文系55级学生编写的《汉语成语小词典》令人爱不释手,从此产生对北大中文系的憧憬。东语系为第三志愿(第二志愿为西语系),奔的也是“东方语言文学系”中的“文学”二字。

入学后得知专业方向是外语,为此还闹过一段“专业情绪”。 数月以后,自知天命不可违,情绪转为正常,学习日语的兴趣大增。升入二年级后开始有语法课,授课老师是陈信德先生。陈先生写的《现代日本语实用语法》(上下两册,商务印书馆),是当时国内权威的日语语法书。

陈先生治学严谨,讲课条理清楚,态度极为认真。陈先生讲语法,日文与中文并用,先用日文讲一遍,然后再把要点用中文讲一遍。能够完全听懂日文的学生,等于听两遍,尤其是用日文的讲解内容深入细致,令人感到是一种享受。就在日语学习渐入佳境之际,“史无前例”带来“停课闹革命”,失望之情难以言表。

外语学习,更有“不进则退”的规律,幸亏两年的时间打下了较坚实的基础(特别是语法基础),停课以后可以坚持自学。文革初期还可以买到一些影印版的日文书,其中汤泽幸吉郎的《日语口语法精说》和《岩波国语辞典》当时使笔者获益匪浅。《日语口语法精说》把日语语法梳理得非常清晰;《岩波国语辞典》不同于用同义词相互解释的一般词典,以解释基本含义为主,词典本身就可用作日文读物。由于文革期间的“偶遇”,在本人长达四十余年的研究教学生涯中,《岩波国语辞典》一直是案头必备的工具书。

陈先生曾经把“能够躺在床上看日文小说”作为日语学习的一个境地,当时很难找到日文小说,真正的日文原版小说,读起来也会有困难。商务印书馆出版的《日语学习文选》收有带注释的日文小说节选,很适合中级日语学习者阅读。

看不带注释的日文小说,是从看朝鲜外文出版社出版的《朝鲜短篇小说选》开始的,后来还看了越南外文出版社出版的报告文学和中国外文出版社出版的日文《欧阳海之歌》。中越朝外文出版社出版的日文书籍,都是由日本专家翻译的,日文非常地道。

当时经常光顾五道口外文书店,上述日文文学作品就是在那里买的。文革初期,在五道口外文书店还可以买到日共的机关报《赤旗报》和《前卫》杂志。《赤旗报》的定价与《人民日报》差不多,一份只有几分钱;《前卫》杂志部头大,相当于一本厚书,好像5角钱一本。

日共的出版物,虽然内容枯燥,但毕竟出自日本人之手,属于原汁原味的日文。后来中日两党关系破裂,日共变成了“修正主义者”,《赤旗报》也买不到了。代之出现的是山口県日共左派出版的报纸,标题字体大,内容火药味浓,有点像当时国内的红卫兵小报。

在那个大批特批“资产阶级学术权威”和“白专道路”的年代,是不可以明目张胆地学习外语的。后来外文出版社出版了《毛主席语录》和《毛泽东选集》(四卷本)的日文版,这无异于及时雨,从此可以利用毛主席著作公开学习日语了。

日文版《毛主席语录》比中文版稍厚,装帧几乎一样。开会(必须是大会)时以日文版语录代替中文版语录,抓准时机翻一翻,可以避免浪费时间;《语录》中间再夹上几张抄有古诗词的小纸条,学习效果更佳。日文版的毛主席著作,主要是由在华日本专家团队翻译的,从文法的角度看,有时感觉比原著更规范更严密。

当时还从校图书馆借过日文原版书,印象最深的当属武田泰淳与竹内实合著的《毛泽东——其诗与人生》。此书内容非常丰富,采用介绍写作背景与讲解毛泽东诗词相结合的手法,其中对写作背景的介绍分量很大,像是别具风格的《毛泽东传》或《中国共产党简史》。书中有许多细节描写,更是不可能见诸中国书刊的。

在姚文元的《新编历史剧“海瑞罢官”》发表之前,一般人连1959年庐山会议的存在都不知道(知道也属于道听途说),只听说彭德怀犯了“右倾机会主义”的错误。《毛泽东——其诗与人生》对庐山会议有详细的描述,本人看了此书才明白了庐山会议与彭德怀的关系。

《毛泽东——其诗与人生》披露,彭德怀在会上批评大跃进是“小资产阶级狂热症”,批评土法炼钢是“浪费物质”。 在遭到毛泽东批判后,彭德怀称“如果自己被撤职,可能引起军队的叛乱”。对此毛泽东眼含泪水地表示“如果出现那样的情况,我将再一次到农村去组织军队”。毛泽东的话音一落,出席会议的将军们纷纷站起来向毛泽东进行忠诚的宣誓……。

这些内容都是国内闻所未闻的,读后觉得大开眼界,甚至感到震撼。有人说,“掌握一门外语等于打开一扇观察世界的窗户”,通过看内容严肃的外国原版书,本人开始体会到了这一点。

在那个封闭的年代,透过外语这扇“窗户”固然可以看到部分外部世界,但是不可扩散与议论,只能封存在自己心中的“秘密档案”里,否则风险是非同小可的。我们的日语老师郑敬堂先生平时坚持听日本广播,并且经常在课堂上把一些社会趣闻用日文(辅以中文)讲给我们,当时大家都听得津津有味。文革期间,郑先生的独具一格的教学方法和苦心,却被批判为“宣传资本主义思想”。

“反面教材”里有知识的宝库

文革中有一种不定期免费发放的“书”,那就是供批判用的各种“反面教材”。许多被定性为“大毒草”的材料,其实是知识的宝库。当时北大发的《反共老手反动学术权威冯友兰反动论文选编》和《资产阶级反动学术权威反革命修正主义分子翦伯赞反动文章选》等,在本人看来就是免费的《学术论文选》。

当时可能由于喜欢哲学,对冯友兰的文章很感兴趣,特别是老先生反驳他人的一些观点,至今记忆犹新。冯友兰是肯定孔子的“爱人”思想的,而反孔者则认定孔子所说的“人”是指奴隶主,孔子的“爱人”只是“爱奴隶主”。冯友兰反驳说:论语中还有“小人”和“野人”,难道是指“小奴隶主”和“野奴隶主”吗?

日语教研室有个叫翁祖雄的先生,是从日本留学回来的,平时不苟言笑,甚至给人一种木纳的感觉。文革中翁先生也遭到批判,专案组把他在日本留学期间发表的日文文章作为“罪证”翻了出来。真是不看不知道,一看吓一跳:翁先生原来毕业于与东京大学齐名的京都大学(战前为京都帝国大学)法学部,学生时代就在报纸上发表过政论性文章。

翁先生的文章,有批判苏俄独裁以及占领中国外蒙的内容,为此被当成有反共历史的“罪证”。翁先生的文章,反而令本人对翁先生产生一种刮目相看、甚至肃然起敬的感觉。那个平时显得有些“木纳”的老师,原来曾经是个思想敏捷的人,在“风华正茂”的学生时代发表过“激扬文字”。

1978年至1982年,本人被外贸部派往驻日使馆商务处工作,当时翁先生离开北大回到日本,供职于日本著名的工程公司——千代田化工建设株式会社。据说翁先生的大学同学是千代田化工的最高经营者,翁先生以顾问的身份参与对华业务,曾经多次到商务处找我,让我帮助修改日译汉的文稿。师生二人,会于商务处的所在地—东京惠比寿的一室,其乐融融,此为后话。

在国际关系学院避难期间,看了几本外国人写的关于二次大战史的系列丛书,当时属于内部读物。其中德国陆军元帅隆美尔之子—小隆美尔写的回忆录,给本人留下了深刻的印象。书中写到:隆美尔在非洲战场受困,燃料奇缺,无燃料的战车等于废铁;求助于国内,运来的还是战车,隆美尔对元首希特勒的迷信发生动摇。

隆美尔回国后不时吐露对希特勒的不满,以致对希特勒无比崇拜的小隆美尔感到困惑。一天有人来访,隆美尔在楼上与来人谈了一会儿后,下楼对妻子和儿子说:“元首让我死”。 小隆美尔问“我们不能反抗一下吗” ?隆美尔答“不能,我们被包围了”。

隆美尔被来人带走了,消失在附近的树林里。次日德国报纸以显著地位报道了隆美尔“不幸逝世”以及元首和空军元帅等表示“沉痛哀悼”的消息……。小隆美尔描绘的种种画面,生动地揭露了充满阴谋与谎言的政治世界的残酷。

作者介绍

马成三,1945年出生于辽宁锦州,1964年入北大东语系日语专业,1970年3月离校分配到辽宁省锦州市,在锦州实验中学当语文教师。1973年初调入外贸部,在该部国际贸易研究所从事日本经济贸易、中日经济贸易关系与中国的对外经济关系问题研究。1978年~1982年曾在中国驻日大使馆商务处工作。

历任外贸部国际贸易研究所(现商务部国际贸易经济合作研究院)研究员、日本富士综合研究所主席研究员、静冈文化艺术大学教授(现为名誉教授)、福山大学教授等。

中文著书有《日本对外贸易概论》,日文著书有《现代中国对外经济关系》、《中国经济的国际化》、《对华投资企业的劳动问题》、《图说中国经济》等。

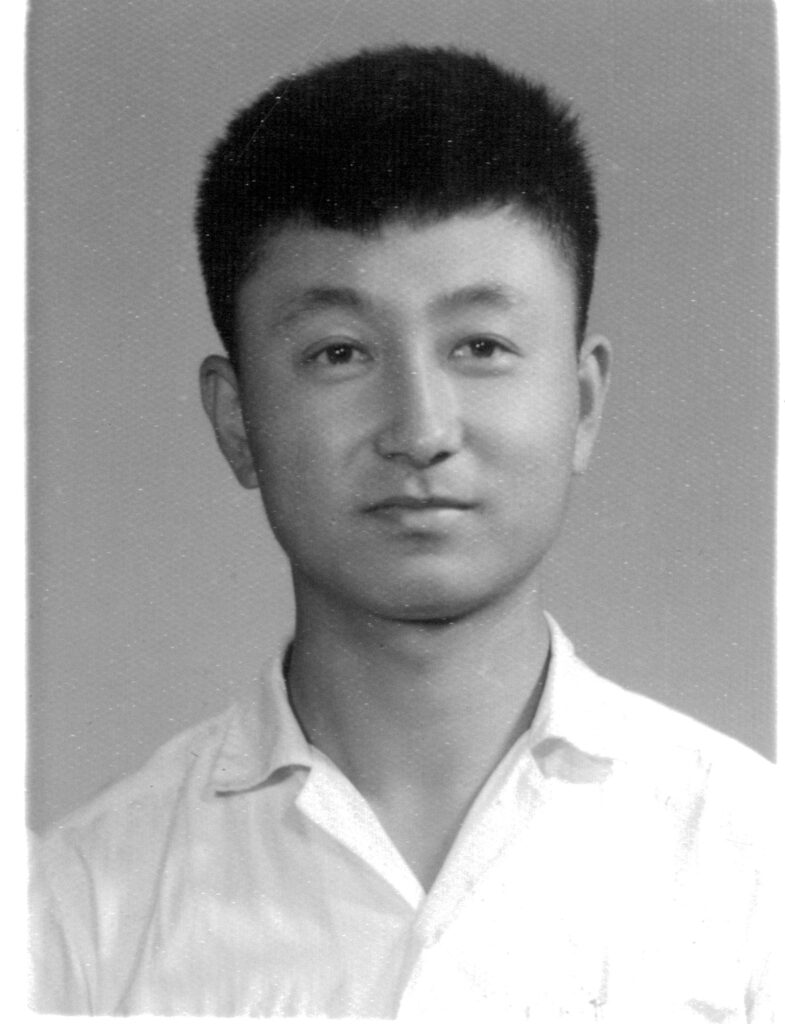

馬成三躱进小楼成一统照片

大学毕业前夕的作者

2016年9月,作者与妻子于莫斯科。

作者在文革期间购买的部分哲学理论书。这些书随作者从北京到锦州再回北京。在北京市内也经历了由东城到朝阳、再东城又丰台的搬迁。如今揭去书皮,露出真面目,感慨万千。